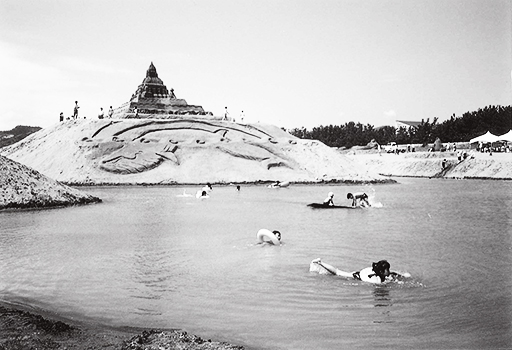

↑毎年恒例の砂浜郵便局

大方の者(もん)は元気があるやんか

話は前後しますが、梅原さんからは「大方町・SeaSideGalleryと砂の彫刻展」という企画書が、その年に予定していた町主催の「松原サミット」に向けての企画として大方町(*1)に出されていました。この企画書もわたしには気になる存在でした。

その企画書の中に「Tシャツアート展」が出ていました。それは写真家の北出博基さん(*2)の作品を、Tシャツの胸のところにプリントして、ちょうど洗濯ものを干すように展示するという内容のものでした。

さて、事務所のドアを開けると、すこぶる体格のいいデザイナーが、あまり愛想よくなくわたしたちを迎えてくれました。思えば、それが梅原さんとわたしたちとのはじめての出会いでした。そのとき、わたしと畦地は30代前半で、梅原さんは40代になったばかりでした。

わたしは、さっそく振興計画(*3)の原稿を取り出して、今回の仕事の依頼内容について話しはじめました。しかし、ほんの少し説明したところで「はい、わかった」と梅原さんは原稿をうしろの棚にのせてしまったのです。あっけにとられるわたしに、兼松さんは「仕事の話はこれですんだから」と笑いながらいいました。

その後、梅原さんは町に出した企画書にあった「Tシャツアート展」の話をされ、その話をきっかけに、梅原さんのまちづくりについての思いが、行政主導のまちづくりへの手厳しい批判とともに語られました。また、その中で、当時、高知県内でたいへん評判になったダム湖のコンサート(*4)の話題が出ました。

そのコンサートは、地域の青年団(*5)の人たちが中心になって行ったものでした。マスコミにも絶賛され、誰もが大成功の内に終わったのだと思いました。が、「さて、これからどうするの?」となると、何も出なかったのです。青年団の人たちには、やがて町の期待が重荷になっていきました。梅原さんは、こうなってしまうのは「しっかりした考え方がないからだ」といわれました。

「行政にも地域にも考え方がない!」と梅原さんは怒るようにいいましたが、わたしは行政や青年団の思うにまかせない内部事情もわかるので、共感しながらどこかで反抗心を感じていました。結局、梅原さんの挑発的なペースに乗せられて、その後4時間も話し込んでしまい、「大方町の者(もん)は元気があるやんか」という梅原さんの殺し文句に「Tシャツアート展をぜひ大方町でやりましょう」といって事務所をあとにしました。思えば、その場の雰囲気にのぼせてしまったとはいえ、無責任な約束をよくしたものです。

わたしたちは、議論の本題である「では、どのようにして考え方をつくるか」すら整理できないまま、グラフィックデザイナー・梅原真という人の不思議なエネルギーに引き込まれ、日頃からもんもんとしていたまちづくりへの思いを増幅させながら、深夜、大方町に帰ってきました。

↑黒潮町が誇る砂像アーティスト武政氏。氏は1995年に鹿児島で開催されたサンドクラフト全国大会にて、この作品で見事優勝を果たす。

高知市から帰った翌週、さっそくわたしと畦地は商工観光係の矢野健康を誘って、Tシャツアート展の実施に向けた打ち合わせをしました。矢野はその年の夏に開かれる「第23回フェスティバル大方」の担当者でした。このフェスティバル大方の中にTシャツアート展を盛り込めないだろうかと考えたのです。

しかし、3人とも不安だったのが、Tシャツアート展や砂の彫刻展といっても、それは一見すると、洗濯物を干し、その回りで砂遊びをするようなもので、そんな企画にはたして町長が予算をつけるだろうかということでした。

そこでわたしたちは作戦を考えました。まず、この話は、上司に説明して決済を受けるという、通常の行政システムで積み上げていくよりも、直接町長に話をしたほうが早い。次にこれをできたばかりの振興計画の実践として位置付ける。振興計画に重点項目として掲げられている「この10年は、松原復活を住民と行政が手を取り合って目指す」「担当各課を越えた事業の運用、意見の集約、知恵の結集を図り、行政内部の活性化を図る」に着目したのです。

わたしは振興計画を担当する企画調整係、畦地は文化振興を担当する社会教育係でしたから、わたしたちの仕事もたいへん都合がよかったのです。そして、作戦のさいごはいい出しっぺの梅原さんを巻き込むということでした。

【『砂浜美術館ノート』(1997年発行・非売品)より】

→第四話「クジラも松原もみんな作品」

→第二話「砂浜美術館誕生への布石」

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

松本 敏郎(まつもと としろう)

砂浜美術館informal学芸員(*6)で、砂浜美術館立ち上げメンバーの一人。

●註

| *1 大方町 | 2005年大方町は佐賀町と合併し、黒潮町が誕生。 |

| *2 北出博基さん | VANジャケットのスタッフカメラマンを経て、現在は主に広告写真で活躍。海外の、それも海辺の作品が多い。 |

| *3 振興計画 | 地方自治法で市町村は基本構想を定めるよう義務付けられている。構想や計画は通常10年ごとに作られる。 |

| *4 ダムのコンサート | 4月2日に北川村の青年団などが魚梁瀬ダム(ロックフィルダム)で開催。歌手は加藤登紀子。7000人の集客は県内最多動員記録。後に労働大臣褒賞を受賞。 |

| *5 青年団 | ダム湖コンサート成功の報に県内青年団が続々と類似事業を企画。幡多郡の大正町は武田鉄矢で5000人集客。大方町は谷村新司に依頼する寸前で中止した。谷村夫人は大方町出身。 |

| *6 informal学芸員 | 以前、名刺に「砂浜美術館学芸員」と入れたところ、「学芸員は国家資格」と指摘され、以来informarl付き。 |

もっと読みたい方へ

砂浜美術館ノートⅡ

立ち上げに携わったスタッフとメンバーも入れ替わり、地域内外とさまざまな人が関わりながら活動を継続してきた砂浜美術館。そんな人びとのインタビューやエピソードを交えながら、1997年から2008年までの10年間の活動記録を掲載しています。