↑砂像にメッセージを刻む(入野の浜)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

<前口上>

このインタビューについて

インタビューは1997年2月8日から10日にかけて、大方町の砂浜美術館事務局、入野の浜、魚市場、黒砂糖工場、居酒屋、うどん屋、佐賀町の天日塩工場を会場に行った。

また、参加者が14人と多いため、砂浜美術館の関係者の発言をまとめて”細字”とした。”太字“はインタビュアーの発言であり、中川理(京都工芸繊維大学助教授)と花田佳明(建築家、神戸山手女子短期大学助教授)が務めた。

※このインタビューは、1997年に発行した『砂浜美術館ノート』(非売品)からの転用です。地名や肩書きなどは当時のまま修正せずに使用しています。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

このコンセプトに出会ったとき、

ぼくは素直にまず「面白い」と思った。

そして、しばらくしてものの見方が変わるのが実感できた。

まず最初に、砂浜美術館の「私たちの町には美術館がありません。美しい砂浜が美術館です」というコンセプトに出会ったときの感想を聞かせてください。

このコンセプトに出会ったとき、ぼくは素直にまず「面白い」と思った。そして、しばらくしてものの見方が変わるのが実感できた。もっとも砂浜美術館にかかわったきっかけは、ほとんどの関係者が1989年のTシャツアート展からです。それも半分くらいは、発案者であるデザイナーの梅原真さんや写真家の北出博基さんに、うまく乗せられたようなところがあります。だけど、ぼくたちなりに青年団などの活動を経験してきた上での出会いですから、何もないところからいきなりコンセプトに出くわしたわけではありません。

Tシャツアート展というイベントそのものを目的にすることもできたのに、なぜコンセプトにまで高めていく必要があったのですか。

Tシャツアート展を行った当時(1989年)のメンバーは、みんな30歳前後でした。イベントのむなしさは、20代の青年団活動でいやというほど知っていたんですね。イベントも、1回とか2回だったら「みんなで汗を流してがんばったね」と感動できるんです。だけど3回、4回となるとただしんどいだけです。それで「どうせやるのなら、しっかりした考え方をつくってからやろう」ということになったわけです。考え方のないイベントがしんどいことに、みんなどこかで気が付いていたんですね。

砂浜美術館のコンセプトはすぐに理解できましたか。

頭で日本語としては理解できても、自分のからだに入るのには半年くらいかかりました。自分たちでもびっくりしますが、1989年のTシャツアート展の前後は週に何回もミーティングを開いています。とくに盛んに議論したのが、Tシャツアート展などの展示会につけた「シーサイドギャラリー」と砂浜美術館との意味するところのちがいについてです。砂浜美術館は考え方で、それをかたちにしたのがシーサイドギャラリーなのですが、これがなかなか理解できないんですね。それで理解するのに半年もかかった。

砂浜美術館のコンセプトは、じつは近代に入ってから哲学者や芸術家たちが何十年もかかってつくり上げてきた概念と同じですから、それを理解するのに半年はいくらなんでも短すぎます(笑)

そうですか(笑)。たぶん、ぼくたちにしても正確に理解したというより、直感的にわかったのだと思いますけどね。

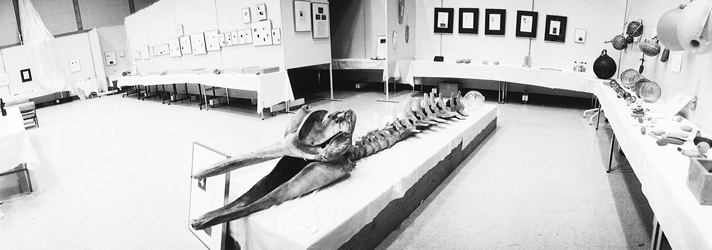

↑漂流物展の展示風景(ふるさと総合センター)

砂浜美術館のコンセプトが本当にすごいのは、

じつは砂浜を美術館に見立てるという手法を獲得することで、

ものの見方を変えるとそこに新しい価値観が生まれることに

気が付くという点にあります。

本来、美術という概念は世界に対する見方を変えるということです。だから、パリから持ってきた絵を見て「きれいな絵ね」で終わってはいけないんです。砂浜美術館のコンセプトが本当にすごいのは、じつは砂浜を美術館に見立てるという手法を獲得することで、ものの見方を変えるとそこに新しい価値観が生まれることに気が付くという点にあります。

そこがなかなか伝わらないところなのですが・・・・・。

ものの見方をかえるという点では、現代美術がそうなんだけど砂浜美術館の漂流物展はきわめて現代美術的ですね。漂流物展の「骨堀尊のくたびれもうけ」という、砂浜に埋めたイルカの骨を掘り出すワークショップには、時間や生と死といったテーマ性も感じられます。

ぼくたちも漂流物展を始めてから気が付いたことがたくさんあるんです。だいいち、これほどたくさんのやしの実が流れ着いているとは思いもよらなかったし、フィリピンなどにいるオウム貝も専門家から「漂着してるはず」といわれて探すとやっぱりあるわけです。いまだに漂流物展のアンケートには「ゴミを並べてどこが面白いのか」と書く人がいますけど、でも価値観を押し付けるわけにはいきません。わかる人だけわかればいいし、みんながわかる必要もありません。それでも、漂流物展に来てくれたお客さんの中には、やしの実のはるかな旅路を想像して感動のあまり泣く人もいます。漂流物展もひとつのものの見方なので、わかる人には面白いんです。

それでも全国からたくさんの人に来てほしいと思いませんか。

じつはあまり思っていません。これは砂浜美術館の事業が、町の補助金と町民の寄付金で賄われているからいえることかもしれません。それに、大方町の近くには「最後の清流」で有名は四万十川がありますが、観光客は川を見に来ているのであって町や村を見に来たわけではない。せっかくお金を出して遠くから来てくれても「きれいな川ね」で帰られてしまう怖さがあります。

「私たちの町には」というコンセプトは、そうした意味からもかなり重要になってきますね。

ただ、砂浜美術館でのぼくたちの活動はよくまちおこしと混同されて、ぼくらもまちおこしグループだとか紹介されることがあります。でも、ご存じの通り、Tシャツアート展にしても町に対する危機感や義務感からはじめたものではありませんからね。

いままで松下政経塾をはじめ、全国からいろんなまちづくりの専門家や行政の人や住民グループの人たちが砂浜美術館を視察に訪れていますが、同じことをやるつもりであればあまり参考にならないでしょうね。

ちょこっと来て、1時間や2時間話したくらいでわかるものではないですからね。

全国の自治体の振興計画を見ると、文化や哲学という文字がたくさん出ています。でも、いかに地域の文化をつくっていくか、哲学をつくっていくかということはほとんど出てない。砂浜美術館の場合は、町にある入野の浜を美術館に見立てたことで、結果として地域に残る自然や文化に気づいていきます。開館記念式典をすることになって、「あ、館長がおらん」となると、砂浜を美術館に見立てた発想で「館長は沖を泳ぐクジラ」となる(笑)。そこに「クジラを漁の対象にしなかった大方町ではクジラはじゃま者でした」と地域の歴史がくっついてくる。これこそが地域の哲学ですね。

【『砂浜美術館ノート』(1997年発行・非売品)より】

→「哲学の浜辺」第1部をちょっと解説:美術館とはいったいなんだろう

もっと読みたい方へ

砂浜美術館ノートⅡ

立ち上げに携わったスタッフとメンバーも入れ替わり、地域内外とさまざまな人が関わりながら活動を継続してきた砂浜美術館。そんな人びとのインタビューやエピソードを交えながら、1997年から2008年までの10年間の活動記録を掲載しています。

ながい旅でした。

1994年4月18日に発行された漂流物についての冊子です。当時の砂浜美術館学芸員(自称)の想いとセンスがきいた解説は、20年近くが過ぎた今日でも色あせることなく、人の心に響いてきます。