↑今年で20年目を迎える「潮風のキルト展」

初めの始まり

「何か、やりようぞ」Tシャツアート展の隣、松林にキルトが揺れている。地元パッチワークキルトサークル「あずさ」のメンバーたちが展示したものだ。松原で木漏れ日に照らされるキルト・・・いい感じ

そんなお試し展示から、「Tシャツは砂浜、キルトは松林が似合うのでは」の提案が生まれ、第1回のキルト展が始まることになる。しかし、「お金は」「審査員は」「展示方法は」「賞は」などなど押し問題。とにもかくにも、「あずさ」と地元の工芸グループ「自然工房」と「砂浜美術館」の共同作業が始まった。

「金がなければ、知恵を出せ」有名な審査員が呼べなければ、「町の子どもに選んでもらったら」の声。子どもたちの目でキルトの世界をみてもらうもの良いのでは。しかし、それではキルターの人たちが納得しないか・・・。いや、ナンバーワンではないオンリーワンでいこう。これが砂浜美術館流。喧々諤々の結果、「こどもたちが選ぶ・潮風のキルトコンテスト」に決定した。

展示は屋外、雨の場合のみ屋内。展示方法はロープがある、松林がある。朝、展示。夕方、取り込み。これ、洗濯物と同じ。これを繰り返す。大丈夫ですか?秋の天気は変わりやすいといいますが。しかしこの方法が、今では当たり前となっている。

さて、「お金、お金」「賞、賞」。お金は、砂浜美術館のやりくりで、何とかOK。また、お客さんに協力金300円をお願いして、500人が協力してくれたら15万円。よし、何とかなるだろう。で、初めの始まりです。1995年、砂浜美術館誕生から6年目のことでした。

ちなみに、キルト展の募集チラシは、地元人、Iターンの人、事務局の協力で、第1回から自前の作成を続けている。

↑町内の小学校を訪問する恵さん(2006年)

出会い・・・小林恵さん

僕は全く知らなかったのです、「小林恵さん」のことを。当時のチラシから紹介を引用すると「小林恵(ライフスタイルジャーナリスト)1964年渡米。1969年ニューヨークでデザイン会社を作り、1982年フリーランスとして独立。アメリカンライフを専門に執筆、企画。日米草の根文化交流協会ディレクター。ミセスキルト大賞審査委員。ニューヨーク在住・・・」。審査員として「恵さん」の名前があがった当時、事務局を担当していた水野聖子の父が、恵さんとつながりがあるということで打診してもらった。謝礼はこちらの言値、しかもニューヨーク在住。にもかかわらず、OKとのお返事。

そうして2002年「第8回潮風のキルト展」の審査員として、恵さんが砂浜美術館に来てくださった。初めて会った時から違和感はなかった。しかし、まさか、それ以来10年以上の付き合いになるとは!

恵さんとのつながりで、キルト展には驚くべき出来事が次々に“寄って”来た。NHKの「日曜美術館」のスタッフが取材に来たのである。キルト展の全国放送(少し場違いな感じもあったかな)。さらに、NHKの論説委員の田村さんも取材に来られ、『美術館のあり方』で砂浜美術館が紹介された。

↑潮風のキルト展会場で開催した恵さんの講演に聞き入るお客さん

こうした中、恵さんはキルト教本「子どもたちに教えるキルト指導要綱」を作成し、町内の保育所や学校などにプレゼント。ここには、子どもたちから大人までがキルトを楽しむ方法が伝授されている。

その後の恵さんは、会場で講演をしたり学校に行ったりと、町内を駆け巡った。そんなふうに、60代から70代の自分の時間を「潮風のキルト展」に使っていただいた恵さんの想いを、私たちが十分に受けとめ生かしているのかと、いつもちょっぴり不安に思っています。(続く)【『砂浜美術館ノートⅡ』(2012年発行)より一部掲載】

続きは『砂浜美術館ノートⅡ』でどうぞ!

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

浜田 啓(はまだ ひらく)

砂浜美術館informal学芸員(*1)で、砂浜美術館立ち上げメンバーの一人。

砂浜美術館のメインステージ“入野の浜”を10年間撮り続けた写真集『砂浜便り』を出版。砂浜美術館のパンフレットに使用されている写真は浜田氏のものである。

●註

| *1 informal学芸員 | 以前、名刺に「砂浜美術館学芸員」と入れたところ、「学芸員は国家資格」と指摘され、以来informarl付き。(同じくinformal学芸員の一人である松本氏談) |

もっと読みたい方へ

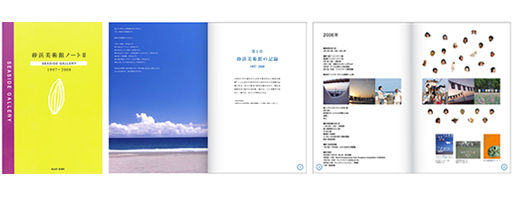

砂浜美術館ノートⅡ

立ち上げに携わったスタッフとメンバーも入れ替わり、地域内外とさまざまな人が関わりながら活動を継続してきた砂浜美術館。そんな人びとのインタビューやエピソードを交えながら、1997年から2008年までの10年間の活動記録を掲載しています。

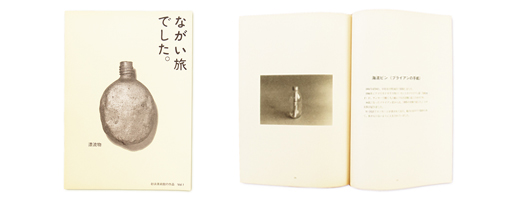

ながい旅でした。

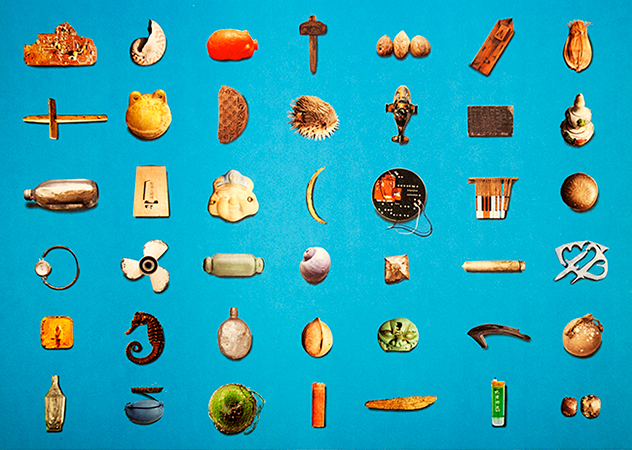

1994年4月18日に発行された漂流物についての冊子です。当時の砂浜美術館学芸員(自称)の想いとセンスがきいた解説は、20年近くが過ぎた今日でも色あせることなく、人の心に響いてきます。

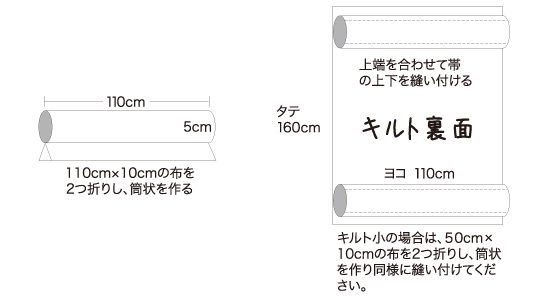

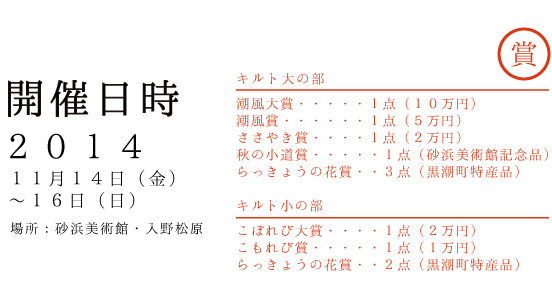

第20回潮風のキルト展、作品募集について