僕は、彼らのもつ「自己を相対化する目差し」のような

ものがとても印象的だった。

砂浜美術館の人々との最初の出会い以来、僕の中では、彼らが手にしたアイディアへの賞賛と反発とが交錯し続けてきた。

砂浜と海と松林がつくる風景を美術館と名づけることで、その風景あるいは「美術館」という概念そのものへの新解釈を見い出し、しかも建物としての美術館はつくらないという主張には、なるほど町づくりという観点からは、斬新かつ批評的な発想だという評価が可能だろう。そのことに僕は何の異論もない。しかし少し抽象的にいえば、砂浜美術館のアイディアが、意味という概念についての常識的理解を超えるものでないことも明らかだ。モノの意味はそれが置かれる文脈に応じて変わるのだし、モノどうしの関係性としての場所の意味も、文脈の変化に連動して違ったものになり得るからである。漂流物展しかり、Tシャツアート展しかりである。

こうした疑問が、今回のインタビューですべて解消したとは思っていない。ただ、少し別の考え方ができるようになったことは事実である。それは、砂浜美術館の人々や活動自体が「賞賛と反発」の両者を抱え込み続けてきた、あるいはそれらの間で揺れてきたのだということを、僕も十分に感じ取ることができたからである。

この振幅は、「私たちの町には美術館がありません。美しい砂浜が美術館です」という言葉の発見にともなう熱い興奮と、「イベントはもうやめようぜ」という最近のいささか冷めた決議との温度差に象徴されているだろう。あるいはメンバーの多くが、高校を卒業後地元に残る道を選択したときの思いと、各種のメディアによる全国への流通を経験した後の思いとのずれにも対応している、というと想像が過ぎるだろうか。いずれにせよ、彼らは振幅の両端を認識したうえで、揺れる振り子の姿を見つめている。

今回多くの方々と話をするなかで、僕は、彼らのもつそういった「自己を相対化する眼差し」のようなものがとても印象的だった。揺れ動く自分や活動を正確に見つめようとする、あるいは、すべての現象を徹底的に「関係」として理解しようとする、そんな眼差しである。つまり、地方と都会、残留と出郷、有名と無名といった単純な二分法の罠に陥るのではなく、それらの対立を上空から見つめ、両者の「あいだ」に自分たちの居場所を見いだそうとする方法論、とでもいえばよいだろうか。

おそらくそれが、砂浜美術館というアイディアを、借り物ではなく、自前の思想たらしめている最大の力なのであり、砂浜美術館をつくりだした人々が、子供時代からのさまざまなトレーニングを通して鍛え上げてきた貴重な資質なのだと思うのである。あとは、そいういった眼差しが、安物のニヒリズムに転じる危険性をどう回避し、思想のさらなる純化と具体化とをいかに持続するかということだろう。それは、出郷し、しかも「つくる」側に立つ僕にとっても、大きな課題である。とても他人事ではない。

【『砂浜美術館ノート』(1997年発行・非売品)より】

→インタビューを終えて:中川理

→インタビュー「哲学の浜辺」第1部:わたしたちの町には美術館はありません

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

≪プロフィール≫

花田 佳明(はなだ よしあき)

1956年愛媛県生まれ、小学3年生からは高知市で育つ。東京大学大学院修士課程修了。日建設計勤務を経て、現在、神戸芸術工科大学環境・建築デザイン学科教授。砂美人連主催の「つくる人とつくらない人の交流会」(1994年6月10日)に参加。建築雑誌や大学の講義で砂浜美術館を紹介。

もっと読みたい方へ

砂浜美術館ノートⅡ

立ち上げに携わったスタッフとメンバーも入れ替わり、地域内外とさまざまな人が関わりながら活動を継続してきた砂浜美術館。そんな人びとのインタビューやエピソードを交えながら、1997年から2008年までの10年間の活動記録を掲載しています。

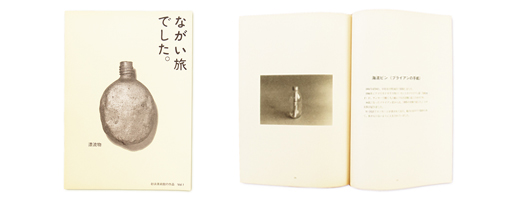

ながい旅でした。

1994年4月18日に発行された漂流物についての冊子です。当時の砂浜美術館学芸員(自称)の想いとセンスがきいた解説は、20年近くが過ぎた今日でも色あせることなく、人の心に響いてきます。