↑はだしで砂浜を歩く、あの独特の感触まではインターネットでは伝えられない

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

<前口上>

このインタビューについて

インタビューは1997年2月8日から10日にかけて、大方町の砂浜美術館事務局、入野の浜、魚市場、黒砂糖工場、居酒屋、うどん屋、佐賀町の天日塩工場を会場に行った。

また、参加者が14人と多いため、砂浜美術館の関係者の発言をまとめて”細字”とした。”太字“はインタビュアーの発言であり、中川理(京都工業繊維大学助教授)と花田佳明(建築家、神戸山手女子短期大学助教授)が務めた。

※このインタビューは、1997年に発行した『砂浜美術館ノート』(非売品)からの転用です。地名や肩書きなどは当時のまま修正せずに使用しています。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

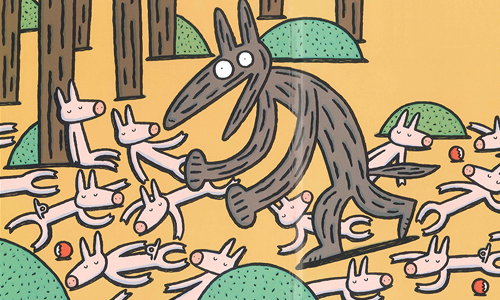

砂浜美術館には2種類の面白さがあると思うのです。

Tシャツアート展や漂流物展のような具体的な面白さ、

そしてアイディアとかの観念的な面白さです。

極端な話をすると、砂浜美術館のアイディアさえ手に入れたら、道端の石ころだって作品に見えてきますよ。もっとも石ころを見せて「これは作品です」といったところで、相手は「石にしか見えん」というでしょう。ただし、これを突き崩すことはできます。たとえば、加持さんが、かつて中村市の川登郵便局長をしていたときに発案したという、「四万十の音郵便」です。

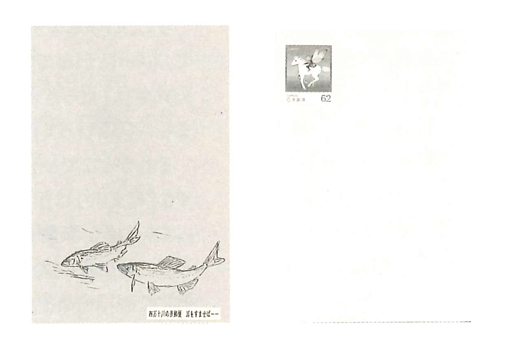

四万十川の川砂を厚紙にはさみ込んだ葉書で、いまでも郵便局員が1枚1枚手作りで作っています。もう1万枚以上出ています。

↑四万十川の音郵便

北海道の人がこの「四万十川の音郵便」をもらったとします。葉書を振ると、川砂がサラサラと流れる音がする。それで高知県の四万十川ってどんな所なんだろうと思い浮かべるわけです。これ、ただの砂なんですね。でもそれが北海道と高知をつないだしまう。

(加持)ぼくが「四万十川の音郵便」を考えたのは、基本的に「来ないでほしい」と思っているからなんです。イメージだけで良い所だと思うのなら、何も行く必要がない。行くとしてもイメージを確認しに行くようなもので、それで幻滅したりします。それでも行きたいという人だけが来たらいいんです。それに、都会から遠いという距離感も、ぼくは大切な財産だと思っています。

現地に行かなくてもつながれるという点では、いまはインターネットがありますね。

砂浜美術館もようやくホームページを開設したところです。

砂浜美術館はインターネット向きですね。というのは、砂浜美術館には2種類の面白さがあると思うのです。Tシャツアート展や漂流物展のような具体的な面白さ、そしてアイディアとかの観念的な面白さです。その観念的な部分をインターネットで情報発信したらいいんじゃないかな。リンクできるホームページも多いでしょう。日本土木学会だとか(笑)。入野の浜にカメラを固定して、ただ延々と砂浜の24時間を映し出すだけだって面白いですよ。

インターネットのネットワーク上にもうひとつの砂浜美術館をつくるわけですね。インターネットで、漂流物の落とし主を探したり、漂流紀行文学賞の公募を呼びかけることもできる。4月1日にはウソばかり載せる。「私たちの町には美術館があります」と(笑)。

ただし、なんでもかんでもネット上に載せればいいというものではありません。いまインターネットが面白くないのはそこにあって、たとえば観光情報なんかガイドブックまるごと入っているけれど、そんなものはガイドブックで間に合う。ぼくは慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスのホームページによくアクセスするのだけど、中には日記をそのまま載せている学生だとかがいて、これがけっこう面白い。はまりました(笑)。インターネットがすごいのは、既存の権威とか価値があまり通用しないことです。情報としてみると、一学生もえらい大学教授も等価になってしまう。

いままで砂浜美術館のホームページづくりをしてきて、

いまひとつ面白くなかった。何を伝えたらいいのかが見えなかったんですね。

では、砂浜美術館がインターネットで情報発信するとしたら、どんなものが面白いですかね。

たくさんありそうです。さっきの学生の日記のノリでいけば、町の居酒屋のお品書きなんかはどうですか(笑)。あるいは今日、魚市場にどんな魚が水揚げされて、それはいくらの値段が付いたかとか。見た人はきっと「大方町では都会の半分で飲めるんだ。こんな魚が採れるんだ」と思うでしょう。たぶん、砂浜美術館のみなさんなら、インターネットの面白さの指標みたいなものを発見できるのではないかと思います。皮膚感覚の面白さのようなものです。

ただ、ちょっとむずかしいと思うのが、たとえ同じ皮膚感覚でも、はだしで砂浜を歩く、あの独特の感触までは伝えられないじゃないですか。

だから、いまネットワーク社会といわれているけれど、そのいちばん大切な部分が切り捨てられる恐れが一方であるんです。でも、砂浜美術館は、まさしくこの町の肌触りみたいなところの情報を、外に向かって、これまでさまざまなかたちで発信し続けてきたわけです。それはこの町でなければわからなかったこと、気が付かなかったことなんですね。

ぼくは、いままで砂浜美術館のホームページづくりをしてきて、いまひとつ面白くなかった。何を伝えたらいいのかが見えなかったんですね。でも、いま、ようやくわかった気がします。

気をつけなければいけないのは、やはり肌触りみたいなものを伝える発信の仕方は、インターネットにできないのだということです。

そうするとさいごのメッセージは、「大方町に来んといかん。そうやないとわからんこともある」ということですかね。

【『砂浜美術館ノート』(1997年発行・非売品)より】

→「哲学の浜辺」第4部をちょっと解説:つながること

→「哲学の浜辺」第3部をちょっと解説:考え方は伝わるか

もっと読みたい方へ

砂浜美術館ノートⅡ

立ち上げに携わったスタッフとメンバーも入れ替わり、地域内外とさまざまな人が関わりながら活動を継続してきた砂浜美術館。そんな人びとのインタビューやエピソードを交えながら、1997年から2008年までの10年間の活動記録を掲載しています。

ながい旅でした。

1994年4月18日に発行された漂流物についての冊子です。当時の砂浜美術館学芸員(自称)の想いとセンスがきいた解説は、20年近くが過ぎた今日でも色あせることなく、人の心に響いてきます。

ご興味のある方はコチラへ