↑長さ4kmの入野の浜

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

<前口上>

このインタビューについて

インタビューは1997年2月8日から10日にかけて、大方町の砂浜美術館事務局、入野の浜、魚市場、黒砂糖工場、居酒屋、うどん屋、佐賀町の天日塩工場を会場に行った。

また、参加者が14人と多いため、砂浜美術館の関係者の発言をまとめて”細字”とした。”太字“はインタビュアーの発言であり、中川理(京都工業繊維大学助教授)と花田佳明(建築家、神戸山手女子短期大学助教授)が務めた。

※このインタビューは、1997年に発行した『砂浜美術館ノート』(非売品)からの転用です。地名や肩書きなどは当時のまま修正せずに使用しています。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

以前、漂流物展の会場で「砂浜は私の命の恩人なんです」と

いってきたお年寄りがいました。

入野の浜に毎日のように通って、砂浜を散歩したおかげで

持病が治ったというんです。

何かを何かに見立てるという発想でいけば、コンセプトにある「美しい砂浜が美術館です」の「美術館」を「学校」や「病院」に置き換えたらどうでしょうか。砂浜が「学校」や「病院」になるわけです。もちろん、学校のすべて、病院のすべての機能を砂浜で代替えできませんから建物は必要です。だけど代替えできる部分はあるでしょう。

以前、漂流物展の会場で「砂浜は私の命の恩人なんです」といってきたお年寄りがいました。入野の浜に毎日のように通って、砂浜を散歩したおかげで持病が治ったというんです。その人にとっては砂浜がまさしく病院だったわけですね。それから、中学の美術の副教材の教科書に砂浜美術館の紹介が載ったこともあります。

美術はもちろんですが、他に理科や社会、体育だってできますね。

じつをいうと、入野の浜は1972年に県の西南大規模公園の指定を受けたのですが、それ以前は中学校も松原の中にあったし、遊山といえば松原、遠足も松原で、入野の浜は町民にとってとても身近な場所だったんです。公園に指定されたことで、中学も、居酒屋までも他に移ることになった。県の公園になることで、逆に遠い存在になってしまったわけです。

すると公園以前の入野の浜は、町民のレクリエーションの場所だったり、美術館以外にもたくさんの機能があったわけですね。

旅館もあったし、アベックもたくさんいました。

恋を語る場所でもあった(笑)。

恋を含めて入野の浜は町民にとって生活の一部だったんです。公園に指定されたことで、そうした生活感みたいなものが排除されてしまったんですね。

なるほど。でも、砂浜がいろいろな場所になる発想はいいのですが、「大方町の砂浜美術館」が「砂浜美術館の大方町」となると本末転倒かもしれません。なんでもかんでも砂浜美術館にまかせてしまえとなると、これはおまかせですからね。本来、自分たちで考えるべき町の振興計画を、民間シンクタンクに丸ごと委ねて考えてもらうというレベルと同じところまで下がってしまう。

いまは修学旅行ですら、旅行代理店におまかせですからね。

↑11月に入野松原で開催される潮風のキルト展

じつは結論からいうと、建物をつくらなかっただけで

観念的な場所は「つくった」と思うのです。

もっというとそれこそが建築的な行為だと思いたいのです。

さて、話をコンセプトに戻しますが、「美術館がありません」というのは「美術館がいりません」というのとは違いますね

はい。「つくらない」ともいっていません。

どこかに「これからもつくろうとは思わない」と書いてあるのを読みましたが(笑)。それはともかくとして。じつは結論からいうと、建物をつくらなかっただけで観念的な場所は「つくった」と思うのです。もっというとそれこそが建築的な行為だと思いたいのです。

それはどういうことですか。

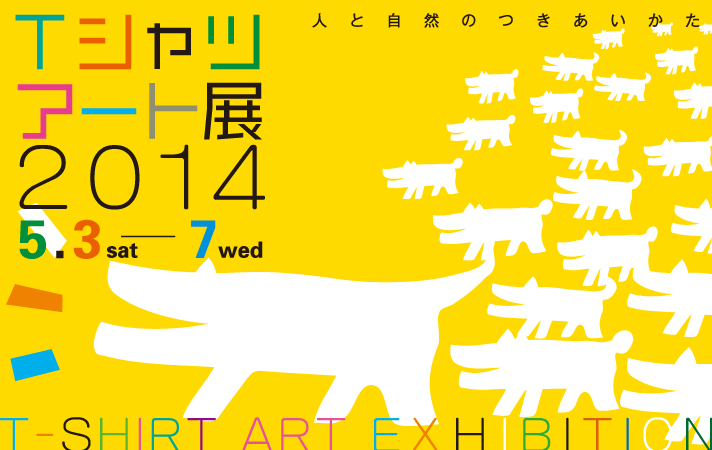

鉄筋やコンクリートやガラスといったモノは使わなかったけれど、代わりに空気とか風とか砂とかを使ったわけです。空気や風や砂をモノとすればの話ですが。あっ、砂浜に広がるらっきょう畑や松原も使ってます。つまり、そうしたモノと人間の関係をうまくいじって組み立てているわけです。たとえば、ふだんは何もない砂浜にある日あるとき1000枚のTシャツがひらひらしている。すると、そこに波とか風とか自分との新しい関係が生まれる。この関係こそが建築行為なんです。

でも、建築家は建物を建てて初めてお金をもらえるわけで、砂浜美術館のような、いわば考え方を提示してもお金になりません。

建てる側の論理が危ないのは、じつはそこなんです。地域に文化に根差した上で建てるのはまだ良心的で、多くはなぜ建てるのかという問いかけすらありません。

だけど、ぼくは「オレはとにかく建築するぞー」という人もいてほしい(笑)。というのは、地域の文化と建築はどこかで折り合うと思うのです。

それは折り合います。建築は、本来、地域の自然や文化と折り合いがつけられるはずで、それが建築家の力量の問題なんです。

だけどやっぱり建てるのが仕事なんだから、「なんで建てるのか」という問いかけをもちにくいんじゃないかな。

それは自治体にもいえることです。たとえば発電所を誘致した見返りで立派な公共建築が建ちます。でも、そのお金をハードにではなく、ソフト事業に使うことだってできたはずなんです。じっさい、知人がそうした提案をある町にしたところ、「そんな発想もあったのか」と町長さんに喜ばれたそうです。

(花田)ぼくは、最近、神戸芸術工科大学の「建築のデザイン」という講義で砂浜美術館のことを学生に話しました。話したのは、全12回の講義のさいごのほうです。最初は、床、壁、天井という建築の構成の話から入りました。そして次が空間の意味についてです。同じ床でも色や材料で変わります。それは意味が変わったということなんです。そこに歴史的な背景が加わると、さらに意味が変わる。で、延々そんな建築論を話してから、さいごに「でも、つくらないという発想もあるぞ」と。「高知県の大方町というところには、美術館をつくらないことを選んだ人たちがいる」と。はしごをかけて昇らせて、昇ったところではしごをはずしたんですね。そして、「ではこれから、あらためてつくることとつくらないことを考えてみよう」と問いかけたのです。でも、これは本当は順番としては逆で、建築の設計はまずそこから入ったほうがいいんです。

↑子どもは遊びの天才、砂浜で何時間も遊ぶことができる。

ぼくは思うのだけれど、たぶんファミコンで育った人からは、砂浜美術館的な発想は出てこないでしょう。子ども時代にどんなトレーニングをしたのかで決定的にちがうんです。

砂浜美術館のことを聞いた学生たちの反応はどうでしたか。

(花田)とても興味深そうに聞いていましたよ。

(中川)ぼくの講義で砂浜美術館を取り上げたときもそうだった。目をきらきらさせて聞いている(笑)。ただね、都会の学生は村おこしとかに弱いんです。あこがれてしまうんですね。

(花田)学生たちはみなさんのように、小さい頃に野山をかけまわった体験もなければ、ワナをしかけて野鳥を捕って食べた経験もありません。ぼくは思うのだけれど、たぶんファミコンで育った人からは、砂浜美術館的な発想は出てこないでしょう。子ども時代にどんなトレーニングをしたのかで決定的にちがうんです。

(中川)だから砂浜美術館の話に学生が興味を覚えるのも、そうした体験がないことの裏返しなんです。阪神大震災や日本海の重油回収のボランティアが、若い人たちの間でブームになるのもこれに似ていると思います。

なるほどねえ。ぼくも「たまごっち」で体験できる世界と、現実の鳥を飼うこととはちがう世界の体験だと思っています。飼っていた鳥が逃げたときのくやしさまでは、バーチャル世界では再現できないと思うんです。たぶん、いまの子どもたちは現実的な体験や経験の機会をもたされないまま、学校でも家でも毎日シュミレーションばかりやらされているんです。

【『砂浜美術館ノート』(1997年発行・非売品)より】

→「哲学の浜辺」第2部をちょっと解説:入野の浜と子どもたち

→「哲学の浜辺」第1部をちょっと解説:美術館とはいったいなんだろう

もっと読みたい方へ

砂浜美術館ノートⅡ

立ち上げに携わったスタッフとメンバーも入れ替わり、地域内外とさまざまな人が関わりながら活動を継続してきた砂浜美術館。そんな人びとのインタビューやエピソードを交えながら、1997年から2008年までの10年間の活動記録を掲載しています。

ながい旅でした。

1994年4月18日に発行された漂流物についての冊子です。当時の砂浜美術館学芸員(自称)の想いとセンスがきいた解説は、20年近くが過ぎた今日でも色あせることなく、人の心に響いてきます。

ご興味のある方はコチラへ