人と自然のつきあいかた

第26回Tシャツアート展、作品応募スタート!

応募締切 :2014年3月7日(金)

応募料 :4,000円(Tシャツ製作費、送料、その他の経費含む)[複数応募や団体割引アリ]

審査員 :ナガオカケンメイさん(デザイン活動家)

こちらの応募は締め切りました。数多くのご応募ありがとうございました!

【プロフィール】

京都造形芸術大学教授・武蔵野美術大学客員教授。すでに世の中に生まれたロングライフデザインから、これからのデザインの在り方を探る活動のベースとして、47の都道府県にデザインの道の駅「D&DEPARTMENT」を作り、地域と対話し「らしさ」の整理、提案、運用をおこなっている。2012年より東京渋谷ヒカリエ8/にて47都道府県の「らしさ」を常設展示する、日本初の地域デザインミュージアム「d47 MUSEUM」を発案、運営。

ひらひらの風景に参加しよう!(作品の応募方法について)

Tシャツアート展のTシャツは、すべて一般公募によるデザインです。みなさんの参加で、ひらひらの風景ができあがります。

ご応募いただいたデザインは、砂浜美術館がTシャツにプリント。第26回Tシャツアート展にて“ひらひら”した後、世界にひとつだけのオリジナルTシャツを、潮風の香りとともにあなたにお届けします。

1.デザインをつくってみよう!

|

● 原画:絵画・手書きイラスト・プリントアウトしたCGなどは、A6判(ハガキサイズ)~B4判。画材は自由です。 |

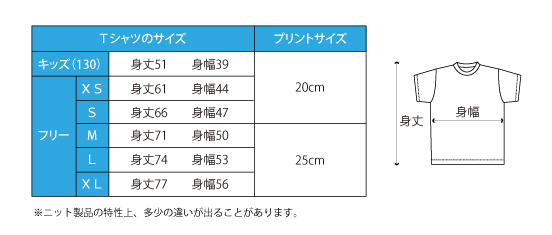

2.Tシャツのサイズを選ぼう!

Tシャツは、オーガニックコットン100%の砂浜美術館オリジナル。日本の職人さんがグリーン電力で縫製した、人にも自然にもやさしいTシャツです。

Tシャツのサイズを見なおしました!

より体にあったサイズをお選びいただけるよう、男女兼用のフリーサイズにしました。

|

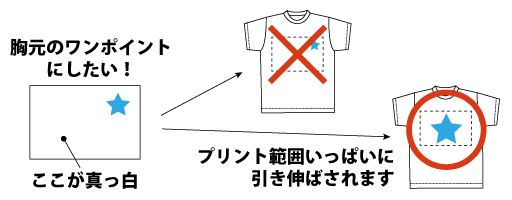

● 作品はTシャツの胸の位置、中央に規定のプリントサイズでプリントします。トリミングやプリント位置の指定はできません。白い余白は画像に含みません。 ● 作品は捺染システムでTシャツに直接プリントします。染物なので、原画と色が微妙に異なります。写真は、細かな部分の再現性と、色合いが微妙に異なります。 |

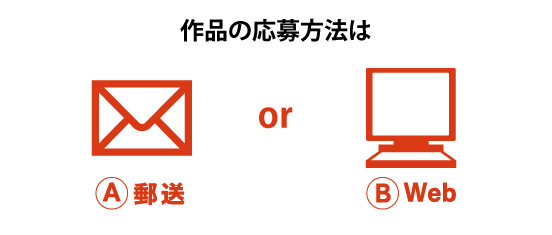

3.砂浜美術館に送ろう!

A.郵送

作品が原画や写真等の場合は、応募用紙をダウンロードし必要事項を記入後、作品の裏面にセロテープで貼り付け下記のお問合せ先まで郵送してください。データの場合は、CD-R等の保存用メディアに氏名と作品タイトルを記載し、作品見本として画像をA4用紙にプリントアウト(カラー)したものに応募用紙を貼って同封してください。作品と同時に応募料のお振込みもお願いいたします。保存メディアと見本は返却いたしませんのでご注意ください。

|

お問合せ先 |

|

お振込み先 銀行振込 |

B.WEB

砂浜美術館のWEBショップ「すなびてんぽ」の“参加するsunabi”からTシャツアート展をクリック。必要事項を記入しデータをお送りください。WEBからの応募については、銀行振込(or郵便振替)に加え、便利なクレジット決済もお選びいただけます。

ご家族やご友人といっしょに・・・

複数まとめてご応募いただくとお得です!

もちろん個人の複数応募も大歓迎★

1.5点以上

5点以上まとめて応募・受け取りが可能な場合は、応募料が作品1点につき4,000円から3,500円になります。

|

● 作品は必ず代表者が、上記のA.郵送、B.WEBのいずれか1つの方法で、一度に応募して下さい。 |

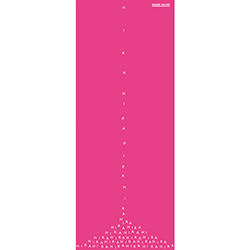

2.さらに20点以上まとめると

みんなが並んでひらひらします!団体の方のTシャツを、特別コーナーにサイズ順に関係なくずらっと並べ、団体を紹介するチラシ(A4~B4サイズ)を看板に貼っていっしょに展示します。

|

5点以上の応募条件に加え・・・ |

4.ひらひらします。

全国から集まったみんなの作品が、一斉に砂浜でひらひらします。毎年およそ1000枚が並ぶのですが、今回ははたして・・・?

| ●「Tシャツアート展」期間中は、300円の協力金をいただきます。 ●「Tシャツアート展」は屋外で開催されます。従って天候等により、やむを得ず日程変更、中止となる場合もあります。 ● 他人の著作権、肖像権を侵害したり、著しく風紀を乱す恐れのある作品の受付はできません。 ● 作品の著作権は主催者に帰属します。 ● 入賞作品の原画・写真・画像データは主催者に帰属します。 ● 主催者は、作品の受付からTシャツの返却までその管理には細心の注意を払いますが、展示期間中、台風等の災害によりTシャツを喪失した場合や、万一原画に破損や紛失が生じた場合、それらの弁償はできません。 |

5.Tシャツを受けとろう!

5月下旬、Tシャツを潮風の香りとともにあなたにお届けします。世界に一つだけのオリジナルTシャツ、着心地のよさも抜群ですよ。(作品は、Tシャツ送付時に返却します)